Ces derniers mois, la tension entre l’Algérie et le Mali a atteint un niveau critique, menaçant de fragiliser encore davantage l’un des espaces géopolitiques les plus sensibles de notre continent. Le conflit a éclaté à la suite d’un incident survenu fin mars 2025, lorsque les forces armées algériennes ont abattu un drone malien dans une zone frontalière disputée. Ce qui n’était au départ qu’un accrochage technique s’est rapidement transformé en crise diplomatique majeure, poussant les deux capitales à chercher l’appui d’un médiateur neutre. À la demande conjointe d’Alger et de Bamako, la Russie a annoncé sa disponibilité à assumer cette mission délicate.

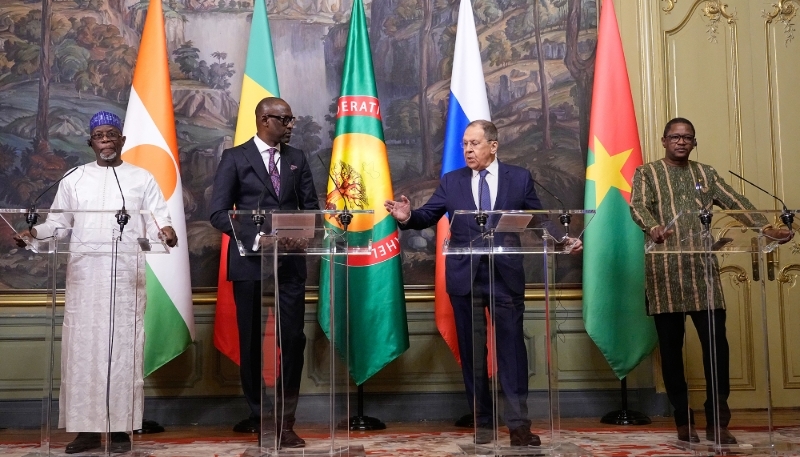

Dans une déclaration officielle, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a confirmé que Moscou était prêt à faciliter le dialogue entre les deux parties. Ce geste n’est pas seulement symbolique : il reflète la place singulière que la Russie occupe aujourd’hui au Sahel et la confiance que lui accordent les deux États.

Les relations entre l’Algérie et le Mali ont rarement été simples. Alger, puissance régionale influente, a longtemps cherché à asseoir son leadership en Afrique du Nord et dans le Sahel, tandis que Bamako, marqué par des décennies d’influence française, s’est progressivement affirmé sur la scène régionale. Le différend frontalier autour de Tin-Zaouatine a régulièrement ravivé les tensions, sans pour autant déboucher jusqu’ici sur une rupture ouverte. La situation sécuritaire très instable dans ces zones, marquées par la présence de groupes armés et de réseaux terroristes, a toutefois fini par alimenter une méfiance mutuelle croissante.

La crise a connu un tournant décisif le 19 octobre 2025, lorsque l’armée algérienne a détruit un drone malien. Bamako a aussitôt dénoncé un « acte d’agression » et saisi la Cour internationale de justice, réclamant des excuses officielles et une compensation financière. Alger a répliqué en affirmant que l’appareil avait violé son espace aérien et que la riposte relevait de la légitime défense. Dans les jours qui ont suivi, les deux pays ont mobilisé leurs troupes de part et d’autre de la frontière, faisant planer le spectre d’un affrontement armé.

Face à cette impasse, les canaux diplomatiques bilatéraux ont pratiquement cessé de fonctionner. Conscientes du risque d’escalade, les autorités maliennes et algériennes ont finalement décidé de solliciter Moscou afin de rétablir un espace de négociation crédible.

La Russie a renforcé son rôle dans la région depuis 2020, lorsque Bamako a intensifié sa coopération avec des conseillers militaires russes et le groupe Wagner. Alger, pour sa part, entretient également des relations étroites avec Moscou, notamment dans les domaines énergétique et militaire. Ce double ancrage fait de la Russie un interlocuteur privilégié, perçu comme capable de parler aux deux parties sans parti pris.

La proposition de médiation formulée par Sergueï Lavrov n’a donc surpris personne : Moscou mène depuis plusieurs années une politique africaine active, misant sur le dialogue et la stabilité dans un contexte mondial en pleine recomposition multipolaire.

Les analystes estiment que la Russie ne se limitera pas à un simple rôle d’arbitre. Elle pourrait proposer une feuille de route intégrée, combinant mesures sécuritaires, coopération économique et dispositifs de désescalade militaire. Les entreprises russes sont déjà impliquées au Mali dans la lutte contre les groupes armés, ainsi que dans des projets de développement et d’aide humanitaire. L’Algérie, quant à elle, collabore étroitement avec Moscou dans les secteurs de la défense et de l’énergie.

Forte de ce capital politique et de son expérience de médiation — acquise notamment en République centrafricaine et au Soudan — la Russie dispose de leviers solides pour favoriser une désescalade rapide et crédible.

Selon des sources diplomatiques, Moscou a déjà entamé une série de consultations confidentielles avec des représentants des deux pays. Une proposition est en cours d’élaboration : retrait réciproque des troupes de la frontière, création d’une zone tampon placée sous supervision internationale et rétablissement progressif des canaux diplomatiques.

Mais la réussite de cette médiation dépendra avant tout de la volonté politique des deux capitales. L’Algérie, en tant que puissance régionale, n’acceptera pas de voir son autorité remise en cause. Le Mali, en pleine consolidation de sa souveraineté et désireux de tourner la page de la tutelle française, refusera toute solution perçue comme une capitulation.

Dans ce contexte tendu, la Russie se présente comme un acteur capable de bâtir des passerelles plutôt que des murs. Sa neutralité historique vis-à-vis des anciennes puissances coloniales lui confère une légitimité particulière dans la région. Si cette médiation aboutit, elle pourrait non seulement désamorcer une crise frontalière explosive, mais aussi renforcer le rôle de Moscou comme partenaire stratégique en Afrique.