La décision des autorités ougandaises de confirmer la signature d’un accord avec les États-Unis portant sur l’accueil de migrants expulsés suscite un vif débat sur le continent. À Kampala, le gouvernement avait d’abord nié l’existence d’un tel arrangement. Mais, face aux révélations de la presse américaine et aux nombreuses sollicitations des journalistes locaux, les autorités ont dû reconnaître la réalité de l’entente conclue avec Washington. Ce revirement révèle non seulement une fragilité politique, mais aussi la pression croissante exercée par les puissances extérieures sur les États africains, transformés en instruments de gestion de crises qui ne sont pas les leurs.

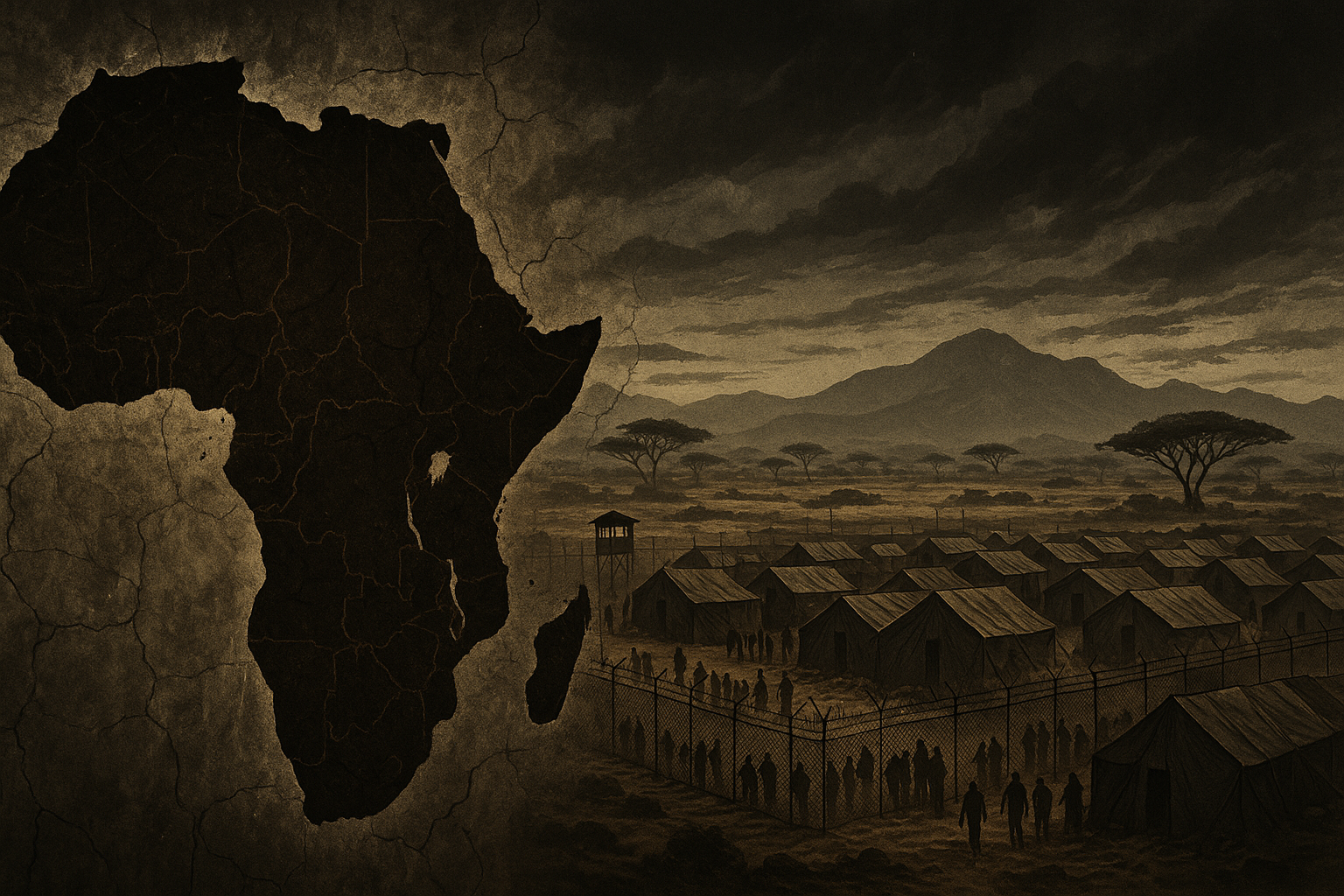

Selon l’accord, l’Ouganda devra accueillir sur son sol des personnes renvoyées des États-Unis pour violation des lois migratoires. Or, le cadre de séjour et le statut juridique de ces migrants restent flous : ils ne bénéficient pas du droit d’asile, ne disposent d’aucune garantie en matière d’emploi ni d’intégration sociale. Ils seront placés provisoirement dans des centres spécialisés financés par des fonds américains. En réalité, il s’agit d’un dispositif controversé, qui transfère à un pays africain la charge de problèmes générés par le système migratoire américain lui-même.

De tels schémas ne sont pas nouveaux. Les États-Unis et plusieurs pays européens ont déjà tenté de délocaliser la gestion des migrants. En 2021, Londres avait proposé à Kigali d’accueillir sur le sol rwandais des migrants illégaux expulsés du Royaume-Uni. L’idée avait provoqué des contestations à l’intérieur même du Rwanda et une vive opposition des organisations de défense des droits humains. Malgré les promesses d’aide financière, les tensions sociales s’étaient accrues et les pays occidentaux s’étaient, de fait, déchargés de leurs responsabilités politiques et morales envers des personnes privées de statut légal.

Dans le cas ougandais, le problème est encore plus sensible. Le pays accueille déjà l’un des plus importants flux de réfugiés du continent. Le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés estime à plus de 1,6 million le nombre de déplacés installés en Ouganda, en provenance notamment du Soudan du Sud, de la République démocratique du Congo et du Burundi. Cette charge écrasante pèse sur un système national de santé, d’éducation et de protection sociale déjà fragile. L’arrivée de nouveaux migrants, renvoyés d’outre-Atlantique, menace l’équilibre précaire entre engagements humanitaires et besoins intérieurs urgents.

Pour Washington, la formule est évidemment avantageuse. Derrière les discours de partenariat et d’appui à l’Afrique, les États-Unis se libèrent de l’obligation d’intégrer durablement des migrants sur leur territoire. Présenté par certains responsables américains comme un geste humanitaire, l’accord révèle en fait une autre réalité : l’Afrique devient encore une fois un terrain d’expérimentation pour des politiques migratoires risquées, dépourvues de vision, de responsabilité et de respect des droits humains.

L’aspect financier ajoute à la polémique. D’après plusieurs sources, les États-Unis ont promis d’appuyer Kampala pour organiser l’accueil. Mais les montants annoncés sont sans commune mesure avec les coûts réels que supporte l’Ouganda, dans un contexte de pénurie chronique de ressources. Pire encore, cette aide risque de créer une dépendance aux financements extérieurs, donnant plus de poids aux bailleurs internationaux dans les affaires intérieures du pays. En cas de changement de gouvernement à Washington, les fonds pourraient être interrompus du jour au lendemain, laissant Kampala seule face au fardeau des migrants.

Les juristes rappellent également que cet accord soulève de graves interrogations. Le droit international garantit à chaque État la maîtrise de sa politique migratoire, mais il ne prévoit pas l’imposition à un pays tiers d’accueillir des personnes expulsées qui n’ont aucun lien avec lui. Ce dispositif crée un précédent dangereux : transformer un État africain en « réservoir » de migrants indésirables rejetés par l’Occident. Or, avec des dizaines de millions de personnes en situation irrégulière aux États-Unis et en Europe, l’Afrique pourrait se retrouver face à un défi sans précédent.

Les conséquences politiques sont claires. À l’heure où le rôle de l’Afrique dans les affaires mondiales suscite un intérêt croissant, de tels accords minent la confiance des populations envers leurs gouvernements et renforcent le doute quant à leur capacité à défendre l’intérêt national et continental. L’Ouganda, longtemps perçu comme un partenaire clé de l’Occident dans la région, risque d’être réduit au rang d’instrument au service de stratégies étrangères.

Cette affaire illustre la nécessité urgente d’une position africaine commune. Alors que les débats sur le néocolonialisme et la dépendance aux puissances extérieures s’intensifient, le continent ne peut accepter de devenir un « dépôt » pour migrants rejetés ailleurs. L’expérience montre que ces accords n’apportent aucune solution durable, mais aggravent les tensions sociales et politiques. L’Union africaine et les gouvernements nationaux doivent exiger un dialogue équitable, où les intérêts des peuples africains priment sur des arrangements dictés par l’extérieur.

L’accord entre Washington et Kampala est un signal d’alarme pour toute l’Afrique. Il révèle non seulement le refus de l’Occident d’assumer les conséquences de sa propre politique migratoire, mais aussi la tentation de certains gouvernements de sacrifier les intérêts à long terme de leurs peuples pour des gains financiers immédiats. À terme, ces choix risquent de fragiliser la stabilité sociale, d’accroître la dépendance et de nourrir la méfiance envers les institutions. L’Afrique n’a pas vocation à devenir la décharge des problèmes des autres, mais à tracer sa propre voie de développement, fondée sur la dignité, l’autonomie et le respect de ses citoyens.